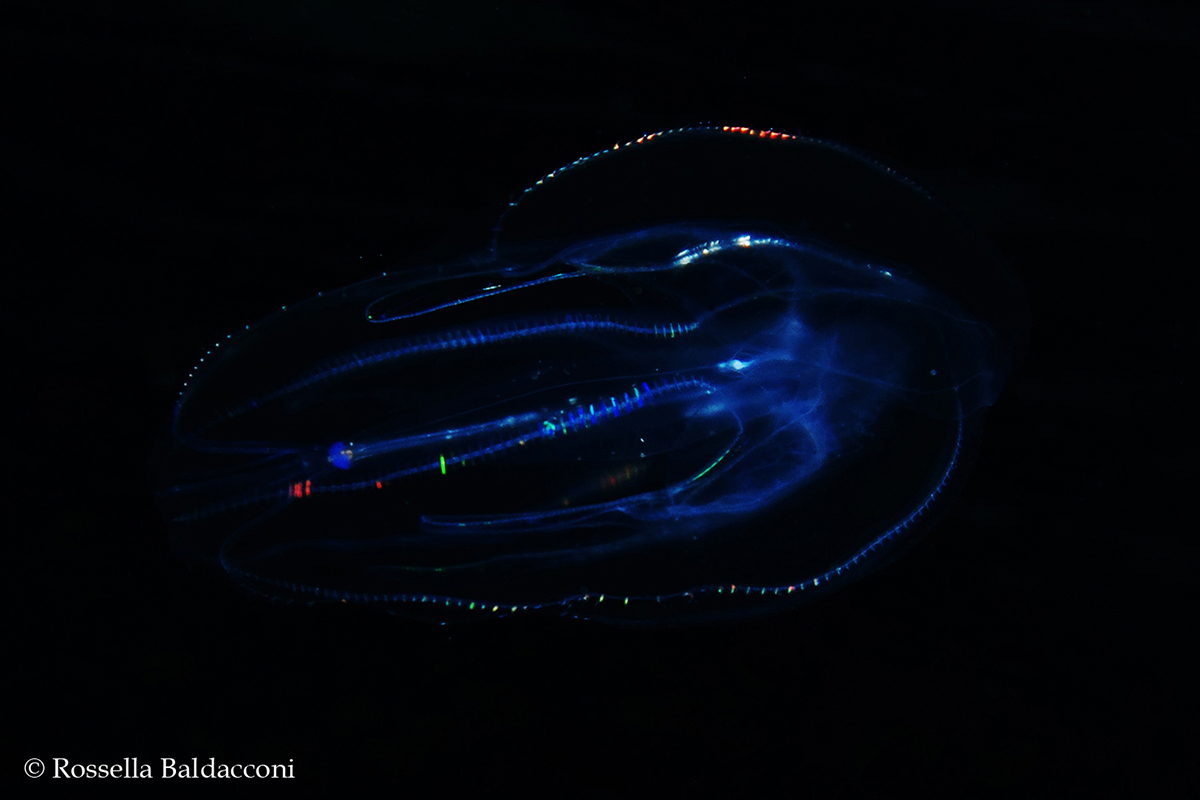

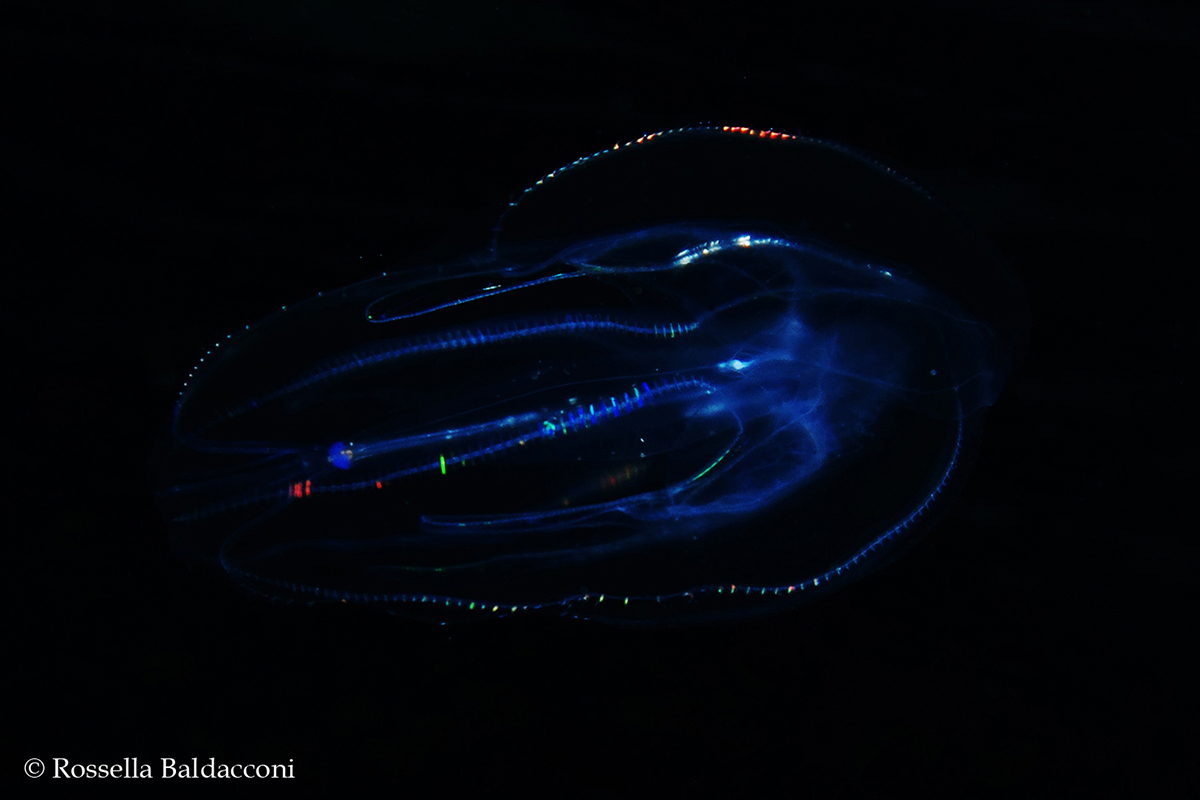

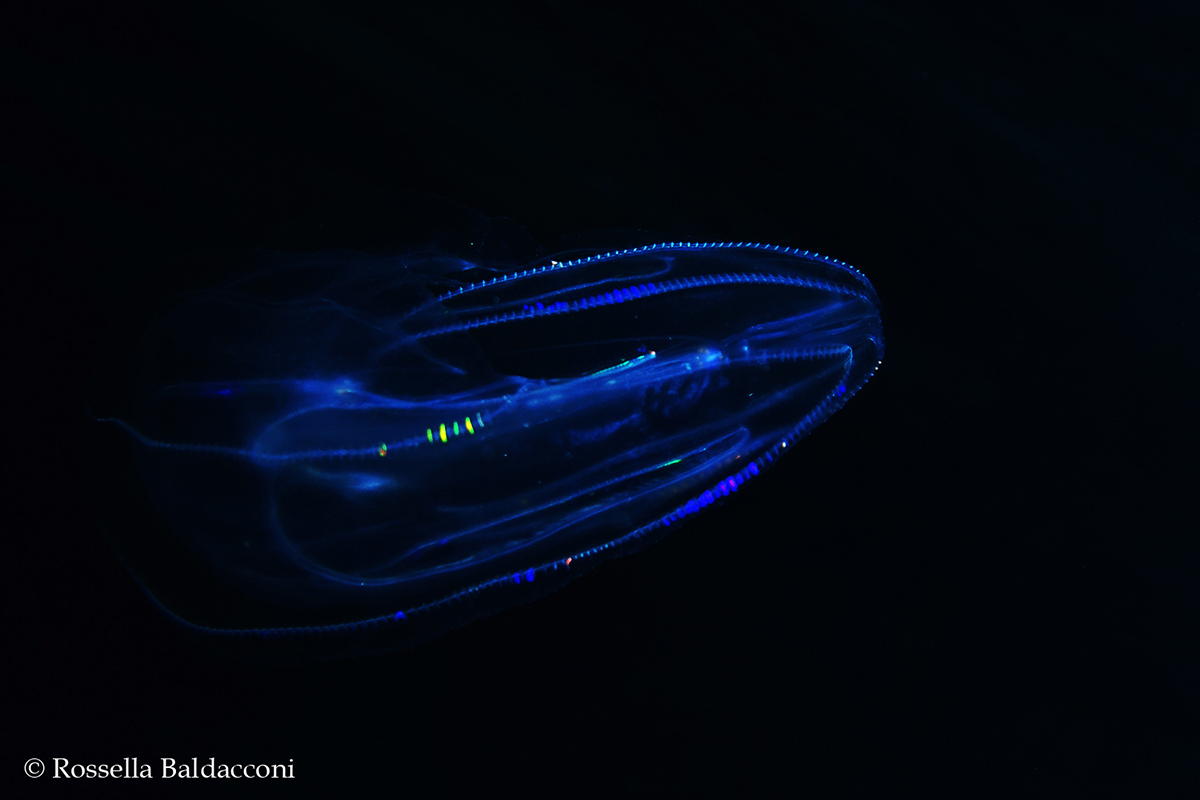

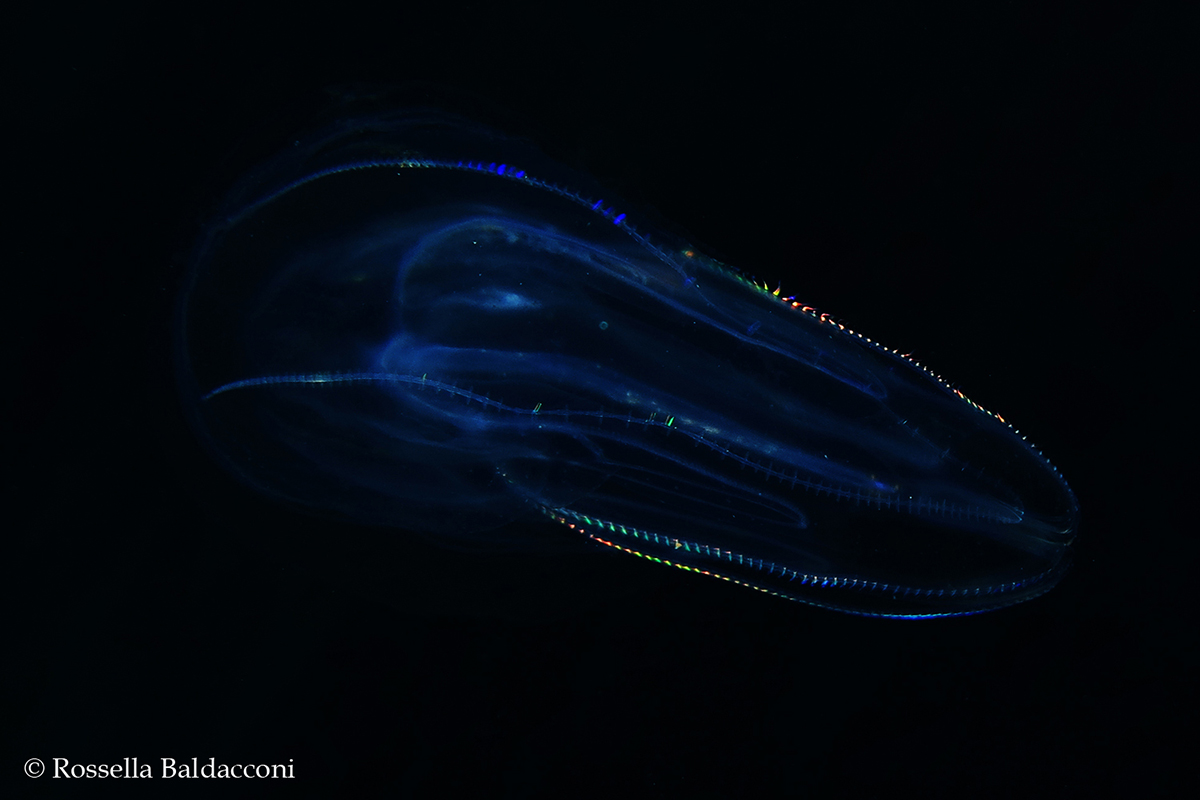

Gli ctenofori, i portatori di pettini.

Gli ctenofori sono animali poco conosciuti e difficili da osservare perché in

genere vivono in alto mare vicino la superficie o a grandi profondità negli

abissi marini. Non sono in grado di nuotare attivamente e, proprio come le

meduse, si affidano alle correnti per spostarsi da un punto all’altro. A volte,

in particolar modo nei mesi invernali, le correnti spingono gruppi di ctenofori

verso le coste. In queste occasioni, è possibile trovarli appena sotto il pelo

dell’acqua e osservare i loro corpi dalle caratteristiche uniche nel regno

animale.

In principio, gli zoologi inserirono gli ctenofori nel grande gruppo degli

cnidari a cui appartengono le comuni meduse, credendoli affini. Ma

successivamente, riscontrarono notevoli differenze e furono costretti a separare

gli ctenofori dalle meduse per collocarli in un piccolo gruppo a sé stante

costituito da poche decine di specie.

Il corpo degli ctenofori è trasparente, fatto quasi completamente d’acqua, in

genere di forma più o meno tondeggiante. Dalla porzione superiore (polo apicale)

a quella inferiore (polo orale), è attraversato da otto sottili bande

longitudinali dotate di serie di minuscole ciglia vibranti disposte una accanto

all’altra, come in un pettine. Non a caso, il nome ctenoforo deriva dal greco e

significa “portatore di pettini”. Le serie di pettini vibranti servono

all’animale per compiere piccoli spostamenti nell’acqua e mostrano meravigliose

iridescenze quando vengono illuminate dalla luce.

Molti ctenofori sono provvisti anche di due lunghi tentacoli con cui catturano

piccole prede planctoniche di cui si nutrono, in particolar modo larve di pesci

e gamberetti chiamati copepodi. A differenza dei tentacoli delle meduse, su

quelli degli ctenofori non esistono cellule urticanti ma cellule adesive,

chiamate colloblasti, che si attaccano alle prede catturandole. I tentacoli

portano, quindi, l’alimento alla bocca che si trova nella porzione inferiore del

corpo e si collega alla faringe che termina in uno stomaco dove avviene la

digestione.

Nella cavità corporea degli ctenofori, oltre allo stomaco, sono presenti gli

organi riproduttivi. Questi particolari animali sono ermafroditi e producono

contemporaneamente gameti femminili (uova) e maschili (spermi), che vengono

espulsi all’esterno attraverso la bocca. La fecondazione avviene, quindi, in

mare e origina larve planctoniche che metamorfosano successivamente in individui

adulti. A volte, avviene che si uniscano spermi e uova prodotti dallo stesso

individuo. Questo adattamento, chiamato autofecondazione, si rende necessario

per assicurare la riproduzione negli animali di alto mare che possono non

incontrare un partner con cui riprodursi.

Nel Mediterraneo esistono soltanto 34 specie di ctenofori. Le più comuni sono

Beroe ovata dalla forma ovoidale e

priva di tentacoli; il cinto di Venere

Cestum veneris simile a un nastro lungo più di un metro (qui

una foto di Angelo Salvatore), lo ctenoforo con i veli

Leucothea multicornis lungo fino a 20

centimetri, con appendici simili a veli e con il corpo ricoperto da papille

retrattili; lo ctenoforo di vetro

Bolinopsis vitrea di soli 7 centimetri. C’è anche uno ctenoforo alieno,

originario dell’Atlantico occidentale, introdotto negli anni ’80 nel Mar Nero e

successivamente segnalato nel bacino occidentale del Mediterraneo. Si tratta di

Mnemiopsis leidy, una vera e propria

calamità per il Mar Nero dove si è moltiplicato a dismisura e ha decimato le

larve planctoniche dei pesci, anche quelli di interesse commerciale, producendo

notevoli danni all’ecosistema marino e al settore della pesca.

Le fotografie sono state scattate l’8 dicembre 2016 in una baia della Marina di

Pulsano (TA) appena sotto la superficie dell’acqua e ritraggono esemplari

appartenenti probabilmente al genere

Bolinopsis.